“玉者,石之美也。”玉文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,贯穿了近万年的中华文明发展历程。

清代收藏家赵汝珍在《古玩指南》中说:“中国玉器以周汉宋清四朝最为精妙。宋代虽然国势衰微,但文艺兴隆,古代典章文物多有恢复,所以玉器也得以复兴。好玉之风遍行全国,做工之精巧,直可上追周汉。”

最近,由山西博物院、山西省考古研究院、中国人民大学清史研究所、北京古都学会联合举办的“玉叙尊古——中国古代玉器中的崇古与创新”展正在山西青铜博物馆开展,展出新石器时代至明清时期的230余件玉器珍品,其中,一二三级文物占70%以上。

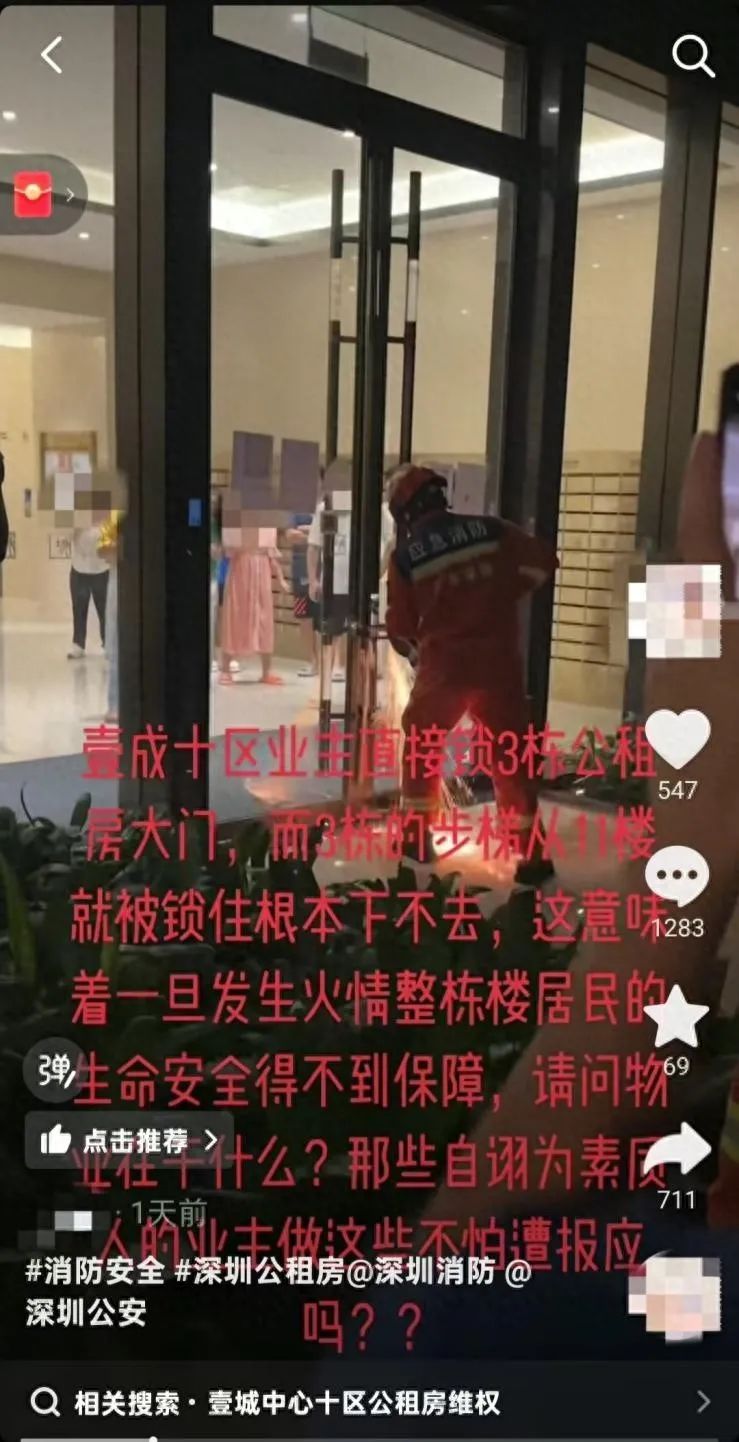

展品局部

这场以玉器为载体的文化盛宴,以“守礼”“慕古”“开新”三大单元为脉络,串联起中华玉文化从神权礼制到世俗审美的千年演变,探析历代中国人如何在崇古与创新之间寻找新的平衡,诠释了中国玉文化“以古为鉴,用新载道”的发展规律。

近日,该展览项目负责人、内容策划游恺接受澎湃新闻采访,介绍了展览背后的故事和思考。

澎湃新闻:“崇古与创新”在中国古代其他类型艺术品上也能看到,但此次展览特别选择以玉器为载体,它是如何更好地诠释这一主题的?

游恺:在展览构思之初,我们试图通过选择一种物质文化来体现华夏文化在绵延发展中不断传承、不断创新的过程。中国古代物质文化包含很多品类,有大家熟知的青铜器、漆木器、石器、丝绸等,当然还有陶瓷。

严格意义上来讲,玉器并非中华古代物质文化发展过程中与人们生产生活联系最紧密的品类,它不与我们的衣、食、住、行直接相关。但从距今八九千年的新石器时代早期开始,人们就已使用玉器,将其作为身上重要的配饰,且这种习惯绵延至今。所以我们选择用玉器这种品类作为整个展览的“主角”。

镂空花卉纹双龙耳卣 清 山西博物院藏

澎湃新闻:我们注意到“守礼”单元聚焦于新石器至夏商周时期的礼玉。请您介绍一下,中国早期礼玉在史前时期是如何发展的?

游恺:在距今八九千年的新石器时代早期,人们开始使用玉配饰。例如在东北地区的小南山遗址和兴隆洼遗址,以及在距今六七千年左右的新石器时代中期,也就是大家所熟悉的红山文化中,遗址和墓葬中出土了很多作为天地之间沟通媒介的早期礼玉,如 C 型龙、玉猪龙、勾云纹玉器等。

在距今四五千年的中原地区,华夏文化的国家形态逐渐形成,开始出现玉戚、玉钺、玉璧、玉琮等,大多为素面形象的礼玉。此时的玉器便具有了国家象征的礼玉属性。

山西地区很多新石器时期遗址中都出土有早期玉礼器,如碧村遗址、清凉寺遗址、陶寺遗址等。商周时期遗址如晋侯墓地、太原赵卿墓、长治分水岭遗址等也出土有玉礼器。这些考古发现比较清晰地向我们描绘了礼玉的发展脉络。

铜柄白玉刀 汉 山西博物院藏

兽面纹青玉剑格 汉 山西博物院藏

青玉摩羯纹环 宋至元 中国人民大学清史研究所提供

青玉摩羯纹环(局部)

澎湃新闻:和我们现代人一样,古人也喜欢收藏,这便是“崇古”行为的典型表现。展厅中,有哪些文物属于这种“前代”的收藏?

游恺:在这次展览中,这种收藏前代玉器的实例有很多。例如在天马曲村晋侯墓地 63 号墓(晋穆侯的次夫人墓)中出土了大量商代小玉件。商朝遗物出现在周代墓葬中,可见墓主人也是一位爱玉的收藏家。其中有一件玉熊,大概5厘米高,玉熊蹲身一团,古朴生动,憨态可掬,在中厅重点展出,很是吸引人。

玉熊 商 山西博物院藏

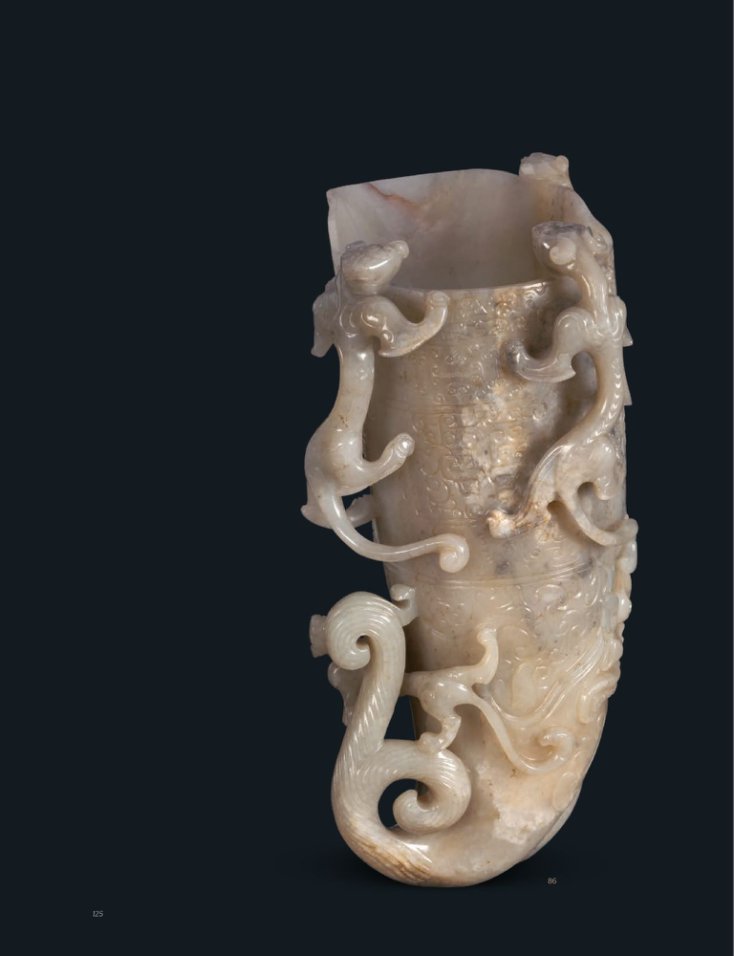

展厅中还有一件来自元明时期的玉觥,非常精美,其口沿附近有道光皇帝的刻铭。从工艺上可以看出,这件玉觥本来是道光皇帝收藏的前代玉器,后来加刻了“道光辛卯御赐廷臣宴”字样。这些都表明古人对前代进行了收藏,是古人对前代玉文化的“崇古”之情。

饕餮纹螭龙玉觥 元至明 中国人民大学清史研究所藏

饕餮纹螭龙玉觥(局部) 元至明 中国人民大学清史研究所藏

澎湃新闻:明清以来,玉器制作进入到一个新的阶段。在这次展览中有哪些重要的展品可以体现这种发展特征?

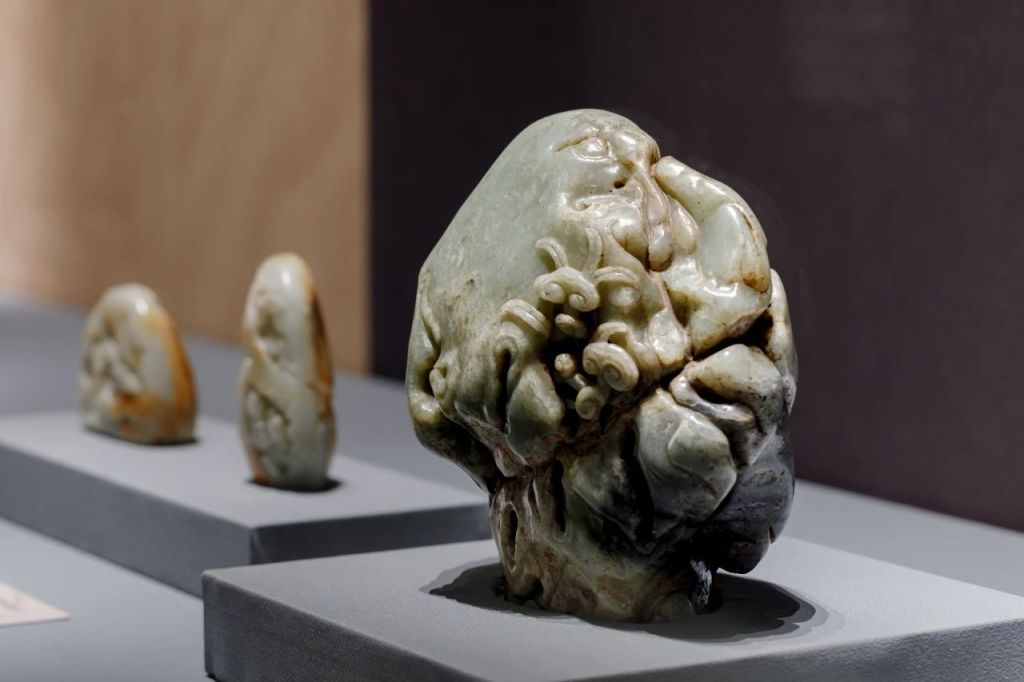

游恺:明清以来,玉器的制作工艺达到了前所未有的高峰,出现了很多在宋代以前,或者说在明清以前不曾出现过的品类。例如展厅中的玉山子。

青玉灵芝纹山子 清 山西博物院藏

玉山子本是一种文房摆件,也可称之为陈设。制作玉山子首先需要相当多的玉料。玉山子的大量出现是在清王朝统一全国后,有了大量稳定的玉料来源,玉山子才迅速发展起来。玉山子所雕刻的画面也体现了明清时期典型的文人画特征。当时的工匠们以玉入画,将画面上的文人意象反映到玉石雕刻中,便出现了很多玉山子精品。

除此以外,还有一些玉制文房用品,以及各种形态的动物型和花鸟型摆件、手把件等展品,都能直观地反映明清以来玉器制作所进入的新阶段。